Les P’tits bateaux – 22 mars 2020

Thierry Lefebvre participe à l’émission Les P’tits bateaux, sur France Inter, dimanche 22 mars 2020 à 19h30, pour nous parler des premiers trucages au cinéma.

Thierry Lefebvre participe à l’émission Les P’tits bateaux, sur France Inter, dimanche 22 mars 2020 à 19h30, pour nous parler des premiers trucages au cinéma.

À réécouter sur le site de France Inter.

Thierry Lefebvre participe à l’émission Les P’tits bateaux, sur France Inter, dimanche 22 mars 2020 à 19h30, pour nous parler des premiers trucages au cinéma.

Thierry Lefebvre participe à l’émission Les P’tits bateaux, sur France Inter, dimanche 22 mars 2020 à 19h30, pour nous parler des premiers trucages au cinéma.

À réécouter sur le site de France Inter.

Thierry Lefebvre donne une conférence sur l’histoire des radios libres samedi 7 mars 2020 au théâtre Dunois, dans le cadre d’une formation « Théâtre et histoire » organisée par l’ANRAT (Association nationale de recherche et d’action théâtrale), en lien avec le spectacle Longueur d’ondes, de la compagnie Trois-Six-Trente, mis en scène par Bérangère Vantusso.

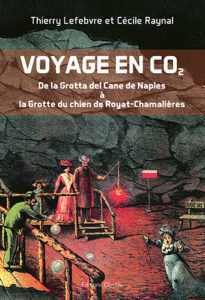

Le dioxyde de carbone (CO2) n’a été formellement identifié que durant la seconde moitié du XVIIIe siècle. Mais, depuis la Renaissance, on pouvait constater sa nocivité dans une anfractuosité volcanique située près de Naples : des animaux, le plus souvent des chiens, étaient soumis au gaz insidieux qui s’y accumulait, afin de satisfaire la curiosité des voyageurs. Ainsi naquit le mythe de la « Grotte du chien », bientôt répliquée avec succès à Royat-Chamalières.

Le dioxyde de carbone (CO2) n’a été formellement identifié que durant la seconde moitié du XVIIIe siècle. Mais, depuis la Renaissance, on pouvait constater sa nocivité dans une anfractuosité volcanique située près de Naples : des animaux, le plus souvent des chiens, étaient soumis au gaz insidieux qui s’y accumulait, afin de satisfaire la curiosité des voyageurs. Ainsi naquit le mythe de la « Grotte du chien », bientôt répliquée avec succès à Royat-Chamalières.

C’est l’incroyable histoire de cette attraction pluriséculaire, ancêtre des dispositifs de vulgarisation scientifique, que retrace cet ouvrage de Thierry Lefebvre et Cécile Raynal.

Pour en savoir plus :

– Le site de l’éditeur : www.editions-glyphe.com

– Et un article de La Montagne (14 mars 2020)

Jeudi 16 janvier à la Bibliothèque nationale de France, la journée Sciences et Médias est consacrée aux femmes scientifiques, peu présentes dans les médias. « Cette absence n’est pas seulement due à la faible proportion de femmes dans certaines disciplines scientifiques, mais à d’autres ressorts propres au fonctionnement des médias et de la communauté scientifique. »

Journée organisée par l’Association des Journalistes Scientifiques de la Presse d’Information (AJSPI), la Bibliothèque nationale de France (BnF), la Société Chimique de France (SCF), la Société Française de Physique (SFP), la Société Française de Statistique (SFdS), la Société Informatique de France (SIF), la Société de Mathématiques Appliquées et Industrielles (SMAI) et la Société Mathématique de France (SMF).

Inscription et programme sur http://www.sciencesetmedias.org/

La programmation du « Cinéma de midi » à la Bibliothèque nationale de France est consacrée au « style de la science » d’octobre 2019 à janvier 2020.

La programmation du « Cinéma de midi » à la Bibliothèque nationale de France est consacrée au « style de la science » d’octobre 2019 à janvier 2020.

Mardi 21 janvier 2020 à 12h30, vous pourrez y découvrir le film Le temps des neurones, de Jean-François Ternay et Marcel Pouchelet.

Quinze minutes de plongée dans le monde étrange et fascinant de nos cellules nerveuses. Grâce aux techniques de la microcinématographie les phénomènes complexes qui se déroulent dans le cerveau sont enfin montrés. Nous voyons naître les cellules nerveuses, nous les voyons grandir, travailler… et mourir.

Ces images mettent en évidence deux acteurs principaux : les cellules gliales, responsables de l’architecture et du nettoyage du cerveau, et les neurones qui ont pour fonction de communiquer en produisant des signaux.

Un voyage dans le moi le plus intime.

(présentation du film sur le site de la vidéothèque du CNRS)

Le programme est disponible ici au format pdf.

Ancien étudiant du Master Journalisme, culture et communication scientifiques, Mathieu Gallais anime une rencontre consacrée aux « grands écarts » interdisciplinaires dans les études post-bac, à laquelle participera Frédéric Tournier.

Pour en savoir plus : le programme.

Dans le cadre des « Midideux », ensemble de mini-conférences organisées autour de l’exposition White Grouds de Mandy El-Sayegh, Jean-François Ternay intervient à Bétonsalon — Centre d’art et de recherche, jeudi 28 novembre à midi.

« Les visualisations scientifiques et médicales du corps, comme celle du cerveau ou de l’embryon humain, peuvent circuler de l’hôpital au musée d’anatomie, être réutilisées sur l’internet ou dans un magazine, puis être reprises dans un documentaire télévisuel. Aujourd’hui encore, la tradition perdure de la représentation anatomique qui circule de la médecine à l’art. Ce faisant, parce que les images dites « scientifiques » sont souvent connotées de « plus vraies » que d’autres, elles tentent parfois de nous faire oublier qu’en tant qu’images, elles sont toujours le fruit d’une construction. »

Pour en savoir plus : http://www.betonsalon.net/

Du 14 novembre au 14 décembre 2019, à l’occasion du Festival des idées de l’université Sorbonne Paris Cité, retrouvez à la bibliothèque universitaire des Grands Moulins :

Du 14 novembre au 14 décembre 2019, à l’occasion du Festival des idées de l’université Sorbonne Paris Cité, retrouvez à la bibliothèque universitaire des Grands Moulins :

Pour en savoir plus :

– le site du Festival des idées (page « Expos, installations et plus »)

– le site de La Terre, un scénario original ?

Anne Garréta, qui bénéficie déjà d’une grande reconnaissance critique, autant en France qu’en Amérique du Nord, occupe une posture singulière : elle est entrée à l’Oulipo, groupe où les femmes étaient très minoritaires, avec une œuvre interrogeant le genre. Ces deux aspects se sont rencontrés dans un travail formel original, particulièrement élaboré, dans le domaine de la prose.

Anne Garréta, qui bénéficie déjà d’une grande reconnaissance critique, autant en France qu’en Amérique du Nord, occupe une posture singulière : elle est entrée à l’Oulipo, groupe où les femmes étaient très minoritaires, avec une œuvre interrogeant le genre. Ces deux aspects se sont rencontrés dans un travail formel original, particulièrement élaboré, dans le domaine de la prose.

Durant ces deux journées, nous l’étudierons en prenant pour point d’appui ce que les oulipiens nomment le clinamen : l’exception qui confirme la règle, ou selon une citation de Klee qu’affectionnait Perec « l’erreur dans le système ». À la fin de Pas un jour, la narratrice remarque ainsi : « Et bien entendu, infoutue tu fus de respecter les règles que tu t’étais prescrites à l’origine de ce projet. Ce n’est plus même clinamen, c’est déflexion maximale… »

Cette propension semble généralisable à l’œuvre, au-delà de ce seul livre. Ainsi, Anne Garréta, qui s’est dite « en révolte à l’endroit des formes courantes de la fiction » (dans un entretien avec Mathieu Lindon), porte ce conflit au sein de son œuvre, en fait l’enjeu de la réception, mettant en crise la narration ou le récit, via les réécritures, les emboîtements narratifs ou la problématisation de l’instance narrative. La narration ne raconte pas exhaustivement, elle se construit à partir des genres reçus, et contre eux : roman d’amour, roman d’apprentissage ou autofiction. Le roman formaliste se fait fiction critique.

Vendredi 15 novembre, Université Paris Diderot, bâtiment des Grands Moulins, entrée C, 6e étage, salle Pierre Albouy

10h

Ouverture du colloque par Dominique Rabaté, directeur du Cerilac (Paris Diderot)

10h30

Matinée présidée par Dominique Rabaté

Béranger Boulay (Paris 13) : L’Ouvroir de l’Histoire

Annabel Kim (Harvard) : La forme est une arme : la machine de guerre garrétienne

14h

Après-midi présidé par Éric Marty (Paris Diderot)

Audrey Lasserre (UCLouvain): À partir de l’article « Comment écrire des femmes ? et comment écrire de leur écriture ? » Anne Garréta et l’écriture-femme

Cécile De Bary (Paris Diderot): Un jeu de mots généralisé ? « La poésie, on s’en balaie, on s’en baleine… »

Alain Schaffner (Paris 3 Sorbonne nouvelle) : L’ancien et le nouveau dans Éros mélancolique

Samedi 16 novembre Université Paris 3, centre Censier, 3e étage, au fond du couloir en direction du nord, salle Las Vergnas

10h

Matinée présidée par Florence Lotterie (Paris Diderot)

Valérie Beaudouin (Télécom Paris Tech, Oulipo) : L’écriture et la machine chez Anne F. Garréta.

Peter Consenstein (CUNY, New York) : Anne Garréta, « grande dame ».

14h

Après-midi présidé par Olivier Wagner (BNF)

Catherine Perret (Paris 8): Dans l’béton : de la contrainte à la ventriloquie.

Morgane Cadieu (Yale) : Terrasser le déclassement

16h

Rencontre avec Philippe Vasset

Organisation :

Cécile De Bary (Cerilac, Paris Diderot)

Alain Schaffner (Thalim, Sorbonne nouvelle)

Comité scientifique : Alison James (University of Chicago), Éric Marty (Paris Diderot), Florence Lotterie (Paris Diderot), Dominique Rabaté (Paris Diderot), Jean-Jacques Thomas (SUNY-Buffalo).

Contact : cecile.debary@univ-

Lien vers la page du colloque : https://cerilac.univ-paris-

Le programme est disponible ici au format pdf.

Une projection de films inédits sur le thermalisme à Vichy, organisée par le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC), vendredi 4 octobre 2019 à 15h, à l’auditorium Eugénie du Palais des congrès de Vichy.

Une projection de films inédits sur le thermalisme à Vichy, organisée par le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC), vendredi 4 octobre 2019 à 15h, à l’auditorium Eugénie du Palais des congrès de Vichy.

Les films sont présentés et commentés par Béatrice de Pastre (directrice des collections du CNC) et Thierry Lefebvre (maître de conférence à l’université Paris Diderot),

en présence de Cécile Raynal (membre de la Société d’histoire de la pharamacie), Fabienne Gélin (responsable des Fonds patrimoniaux à Vichy) et Denis Wahl (président de la Shave — Société d’histoire et d’archéologie de Vichy et des environs).

Pour en savoir plus, cliquez sur les images.